歯科用CT・レントゲンによる被ばく量

歯科インプラントに関する治療説明『歯科用CT・レントゲンによる被ばく量』についてご紹介します。歯を失ってお困りの方、入れ歯・ブリッジが合わない方は是非ご覧下さい。

更新日:2021/12/02

■目次

歯科で行う「X線撮影」の人体への影響

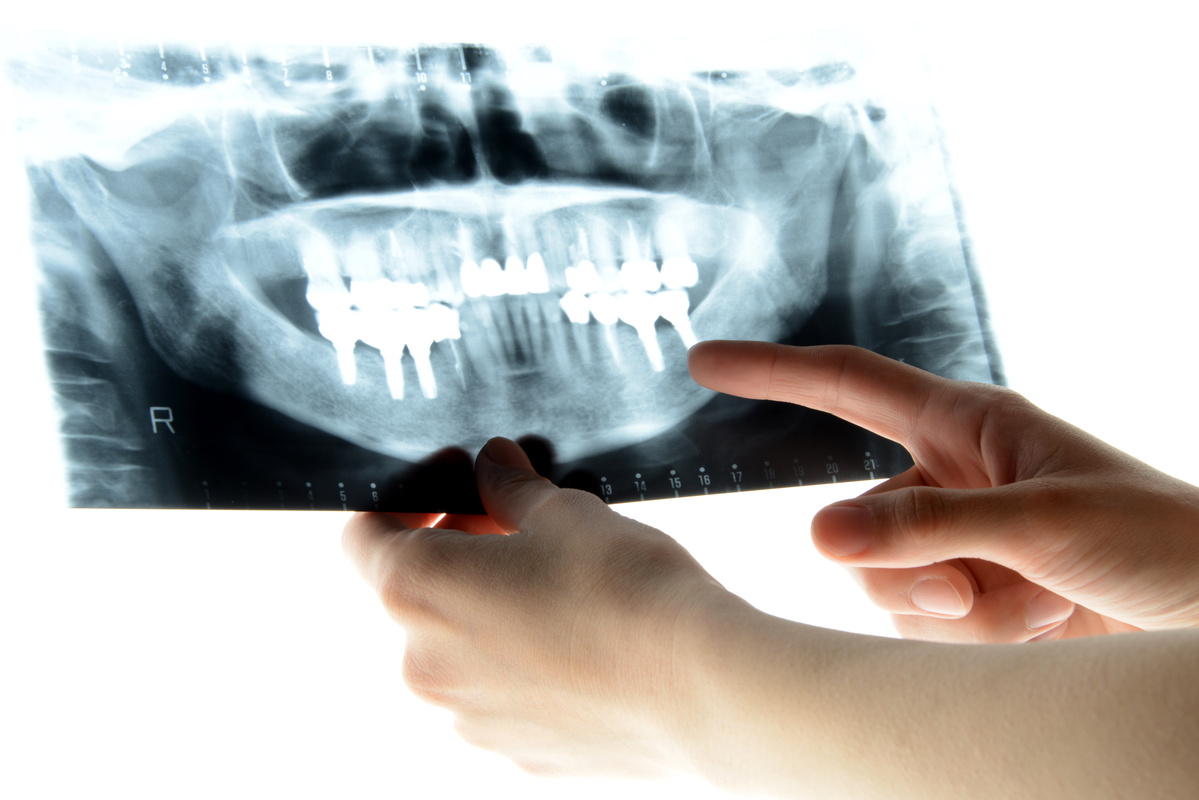

インプラント治療にとって、歯科用CTやレントゲンによるX線撮影は、歯の状態、歯の周囲の骨、顎骨、顎関節の状態などを詳細に知るために重要な役割を果たします。

とはいえ、患者様の中にはCTやレントゲン撮影の際の被ばく量を心配される方も多いのではないでしょうか。ここでは、歯科用CTやレントゲンによる被ばく量についてご説明します。

国際放射線防護委員会(ICRP)は、CTやレントゲン撮影、また原子力発電所で生まれる放射線の被ばく量の限度として、平常時では年間約1mSv(ミリシーベルト)が理想的であると勧告しています(原子力発電所の事故など緊急時には10~200倍に引き上げられます。)。

一方、歯科用CTやレントゲン撮影で受ける放射線量は、以下のようになります。

歯科用CTやレントゲンで受ける放射線量

・ 歯科用CT : 0.1mSv / 1枚

従来のレントゲンでは見ることができなかった顎の骨の立体的な形態や、神経、血管、腫瘍の位置などが正確に知ることができます。

これは東京からニューヨークまで飛行機で片道(約10840㎞、約13時間)移動した場合の被ばく量と同程度です。

・ 口の中に入れて撮影する小さい写真(デンタル) : 0.01mSv / 1枚

フィルムを口の中に入れて撮影する「口内法」と呼ばれる撮影法です。小さな虫歯や歯の形態、歯の中の神経の位置、歯槽骨(歯を支えている骨)の状態などを見ることができます。

・ お口全体が撮影できる大きい写真(パノラマ) : 0.03mSv / 1枚

歯だけでなく、口全体を写す撮影法です。上下の顎全体、歯の本数、親知らずの有無など総合的に把握することができます。

これは、1年間の限度とされる値の10~100分の1の値であり、医科で撮るCTや、胸部や胃のX線検査で浴びる放射線被ばく量よりも少ない値です。日常生活で受ける放射線被ばく量のレベルで考えても歯科での放射線量は心配しなくてもよい範囲の線量といえるでしょう。

また、MRI検査は磁気による検査なので、放射線の被ばくはありません。

放射線被ばく量の早見図

上の図では、日常生活で受ける放射線被ばく量についてご説明しています。

放射線に関する豆知識

■ 放射線、放射能物質、放射能の違いとは?

「放射線」は光の仲間で、放射線を出すものを「放射性物質」と言います。放射線を出す能力を「放射能」と言います。

身近な物「電球」に例えると、放射性物質が電球、放射線が電球の光、放射能が電球の明るさ(ワット数)となります。

■ 人体への影響を表す線量の単位「Sv」(シーベルト)

放射線による人体への影響を表す単位を「Sv」(シーベルト)といいます。人体が放射線にさらされることを「被ばく」といい、人体が浴びた放射線の線量を「被ばく線量」といいます。シーベルトは、「ある期間(時間)に被ばくした量の合計」を表す線量の単位です。

■ 放射能を測る単位「ベクレル」(Bq)

放射線を出す能力、放射能を表す単位です。

制作 : インプラントネット

記事監修

歯科医師 古川雄亮 先生

国立大学歯学部卒業後、大学院において歯のエナメル質の形成に関わる遺伝子研究を行い、アジア諸国で口腔衛生に関連する国際歯科活動にも従事した。歯学博士修了後、南米の外来・訪問歯科診療に参加した。 2019年10月10日Nature系のジャーナルに研究論文「HIV感染患児における免疫細胞の数と口腔状態との関連性について」を公開。

【PR】フィリップス ソニッケアー

歯科専門家使用率NO.1

あわせて読みたい記事

メディア運用会社について

株式会社メディカルネット(東証グロース上場)は、より良い歯科医療環境の実現を目指し、インターネットを活用したサービスの提供にとどまらず、歯科医療を取り巻く全ての需要に対して課題解決を行っています。

当サイト「インプラントネット」を通して生活者に有益な医療情報を歯科治療の「理解」と「普及」をテーマに、自分に最適な歯科医院についての情報や、歯の基礎知識、インプラントなどの専門治療の説明など、生活者にとって有益な情報の提供を目指しています。

インプラント歯科医院を探すなら「インプラントネット」

インプラント治療を行なっている歯科医院を、全国から簡単に検索できます。お近くのインプラント歯科医院をお探しの場合にもぜひご活用ください。